最近,旅澳学人粟明鲜撰写了一篇博客文章,讲述他再去南太平洋热带岛国巴布亚 新几内亚(下简称“巴新”)探访二战中国战俘营地的经历。遗迹的入口被疯长的杂草和树丛掩盖,车轮压倒草丛,才能看到从前的路,就像他苦寻10余年,从浩繁的军事资料中挖出这段尘封已久的历史。

遥远的南太平洋缘何有中国军人的足迹,他们是谁,从何而来,去向何处?

图说:1945年9月17日, 重获自由的中国战俘在营区门口列队相迎盟军。资料图

一 偶然发现的线索

虽然年过六十,粟明鲜言谈仍不乏幽默感,这与他喜欢刨根究底、条分缕析的研究习惯丝毫不矛盾。16年前,一个机缘触动他开始搜寻二战中澳军与中国军队并肩作战的史料,其间意外发现澳洲曾往中国派遣一支“郁金香部队”,而当中莫尔中尉的简介更夹带“金块”。简介提到,莫尔中尉回澳后,参与新几内亚对日作战,并在战后参与解救了被日军囚禁在 新不列颠岛的中国战俘。

新不列颠岛是巴新的一个独立岛屿,地处赤道附近,这个至今仍然保留着原始色彩的海岛,因地处军事要冲,在二战中被日军攫取为西南太平洋战区的大本营,是战事最频繁的岛屿。日军陆军第八方面军和海军东南方面舰队司令部均设于其首府亚包(Rabaul),到投降时岛上还有11万日本兵。日本联合舰队最高统帅山本五十六从这里起飞视察前线时,座机被得知消息的美军一举击落。

在遥远的南太平洋海岛,竟然有中国抗日官兵,他们是谁,从何而来,结局如何?一连串的疑问像巨大的磁石一样吸引着粟明鲜。

图说:2009年4月15日,碧塔帕卡盟军战争公墓。资料图

澳大利亚战争纪念馆是公认的世界同类博物馆中最出色的,这座澳大利亚的国家祭坛是为了纪念自1788年以来,在澳大利亚参与的9次战争中为国捐躯的10万澳大利亚战士而建,同时也是战史和军史的教育和与研究中心。粟明鲜多次从他居住的 昆士兰来到这里,淘取亚包中国战俘的资料。战史资料浩繁复杂,经过多次查找,他才找出一组历史照片,是由澳军历史记录小组在1945年9月随军登陆解放亚包,解救包括中国抗日官兵在内的所有盟军战俘后拍摄的。

此后,他又通过澳大利亚国家档案馆系统,找出澳方应中国要求,协助遣返中国官兵的档案资料,这才对这批中国战俘有了一点儿了解。

图说:首批被遣返中国军官在Reynella轮头等舱的入住登记卡。资料图

虽然每张照片都附有英文解释,却写得十分简略,无法反映整个事件。涉及中国官兵的姓名,用的是韦氏音标,更难破解与还原。粟明鲜感到自己缺少一把解密这段尘封历史的钥匙。

二 找到解密的钥匙

粟明鲜是中山大学历史系1978级的学生,毕业数年后移居澳大利亚,在 格里菲斯大学获得历史学博士学位。30多年的旅澳生活中,他结识了一大批华人朋友。他知道曾经有一批中国人在上世纪70年代从巴新移居澳大利亚,年届八旬的张荣煦就是其中一个。虽然两人相识10多年,却从未深谈。2007年,当粟明鲜又一次遇到张荣煦时,有意无意地问起他是否知道这段历史。

图说:张荣煦先生,2008年6月10日于他的寓所。资料图

“听到我突然提出这个问题,张先生怔怔地看了我好一会儿,才一字一句地说:‘当然知道,他们在亚包。我就是从亚包来的,当年还和这些中国兵呆过一段时间’。”粟明鲜在他的《南太平洋祭》一书中写道。

图说:《南太平洋祭》。资料图

粟明鲜大喜过望,他深知一段几近湮灭的历史,常因知情人或亲历者的佐证而使其模糊的面目清晰。张主动将电话写在纸上,说没想到会有人问起,他会将所知倾囊而授,并引见了另一位知情者、同为翻译的麦添强先生。

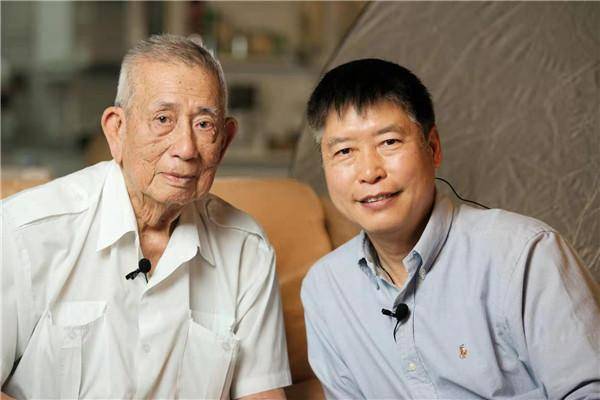

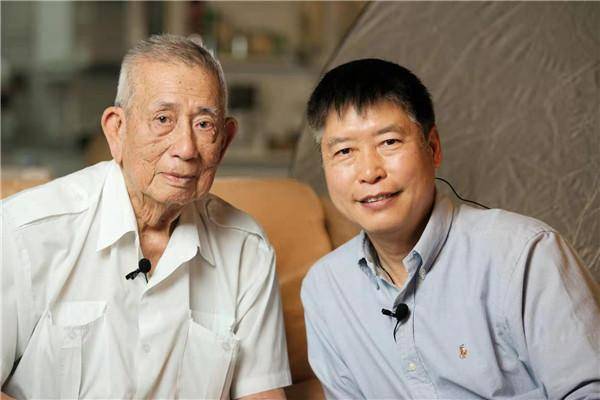

图说:2019年8月,粟明鲜(左)与麦添强先生。粟明鲜供图

新不列颠岛上居民大多集中在亚包及其周边地区,1941年12月太平洋战争爆发后,亚包于1942年2月被日军占领。自1942年底开始,日军陆续将在东南亚俘获的盟军战俘和在华俘获的中国战俘及强制征召的劳工运到这里,强制其服苦役。张荣煦当时和家人一起,与亚包未撤离的其余800多名华人被日军关押在华人华侨集中营里。亚包解放时他只有16岁,还是一名中学生,曾作为志愿者为中国战俘担任翻译,与那些军人们有过交往。

张荣煦回忆,被运到亚包的中国战俘有1600多人,他特别提到,当中还有几十名是上海 四行仓库孤军营的英雄。张是广东人,孤军营团长谢晋元也是广东人,这是他家乡的骄傲。

图说:亚包广东民众墓园遗址左侧山边,2009年4月17日拍摄。资料图

三 战俘含四行孤军

虽然年事已高,但张荣煦记忆力超强,对中国战俘中的关键人物名字几乎记忆无误,如吴棪少校、陈国樑上尉、秦家麟中尉、刘伟宝副官等。

澳大利亚的军事档案保存在几个不同的地方,与外交部和军部有关的资料在 墨尔本,二战盟军总部先在昆士兰,后在悉尼。粟明鲜根据张荣煦提供的线索和自己研究得出的关键词,先在系统中查找,再择时去实地调取、查阅。资料量极大,又需仔细阅读、筛选、记录,耗时、耗财、耗力。

粟多方研究后确证,被运往巴新的中国战俘共1504名,其中1000名来自南京老虎桥 战俘集中营的中国抗日部队官兵,这当中既有孤军营战士,也有忠义救国军、中条山战役被俘中央军第十四军和第二十七军等数支部队的中国抗日官兵,还有新四军和各类抗日游击部队、自卫团等民兵武装的官兵。此外,还有504人是1942年5-6月在浙赣会战中被俘的中央军主力部队官兵。

四行孤军在英勇抗击日军4天后,所余376人撤入租界,被英方羁押,后被转交给日本人,随即又被押往上海郊区做苦工。不久又被转去南京老虎桥战俘集中营。据“八百壮士”幸存者之一陈德松回忆,日本将孤军战士分成数队,散发到外地,最终关押在南京的还有约80人,1942年12月被日本挑选出来押送到亚新的孤军官兵就来自这一群体,共57人。

1504名中国战俘于1942年12月21日和24日分别被押送上船,从上海 吴淞口码头出发,历经30多天地狱般的航行,终于在1943年1月23日、24日抵达巴新。

四 悲惨的战俘遭遇

航行途中,中国战俘们的境遇极其悲惨。幸存者之一李维恂少校描述,他们被赶下船的底舱,一开始日本兵给他们20人一桶饭,半桶菜,不给汤,不给水,还用刺刀守在舱门口,不让人上去大小便。舱里热得不行,无人穿衣服,开始叫骂声不断,可是三天后,已无人哀叫,也没有大小便了。日本兵刷牙的水流下来,他们接来喝,还喝自己的尿。最后什么也没有了。

另一名从家乡 盛泽被掳去的劳工施方舟回忆,船上淡水很少,一些人口渴难耐,只好喝自己的尿液。他曾亲眼见到惨绝人寰的一幕,一名劳工偷偷跑进厨房灌了一瓶淡水,被日本岗哨发现,对方强逼着这名劳工站在甲板上,用刺刀将他挑下大海。

孤军营战士田际钿在回忆录中写道:“军舰共9层,我们被赶到最底层,不见天日,里面热死人,没有床,不少人晕船、拉肚子,有一个来自 通城县的湖北老乡就被热死在舰上。”

抵达亚包后,在岛上两年零八个月的苦役生涯中,中国战俘和劳工们同样受到残酷虐待和无时不在的死亡威胁。1946年5月8日,孤军营朱云少尉在致上官志标的信函中说,他们“芦苇为舍,食无近粮,且无蔽体之衣,侧耳所闻异人言语,日未晓则出外,服役深夜仍不得休,较在本国工苦百倍”。后在给国民党参谋总长陈诚的信中进一步指出“弱者力不胜任者紧接死于非命。凡有病者、不能做工者,悉遭杀戮。食不得饱,寝不得安,衣不蔽体,基中非法加害者言之酸鼻”。

中国军民除了面临日军的凶残外,还要应对大自然的挑战。巴新地处热带,沼泽密布,瘴气弥漫,蚊虫、毒蛇、蜘蛛、蜈蚣、蚂蝗等肆虐,疟疾、丛林热、出血热、斑疹伤寒、登革热等病横行。

后盟军统帅 麦克阿瑟和尼米兹制订出“跳岛”战略,避开新不列颠岛,而对其实行包围战术,切断日军补给线,并每日轰炸不休。断供后,中国战俘的口粮更是难以获得。第八十六军第六十七师工兵连少尉吕克刚在战后亚包战争罪行审判庭上作证时,曾讲述中国战俘冯声鸣因拒绝接受日本人提供的霉变大米,遭日军当场重击头部,差点死亡的经历。

后据中国战俘的总负责人吴棪统计,到日本投降时,1504名中国战俘中,有756人永葬南太平洋的大海和密林之中。

五 获救时仅余半数

2009年和2019年,粟明鲜两度得到巴新著名华籍医生马克夫、杨海洋夫妇,新不列颠岛现首府科科坡侨领和华商司徒剑鸣,以及当地富商刘约翰夫妇的大力帮助,又在北京BNBM公司在巴新分公司的倾力相助下,前往亚包实地考察。刘也是日军暴行的受害者,当年就出生在中国侨民集中营。

亚包原住民往往手持大砍刀,虽然是为斫草开路所用,却令人望而生畏。当地交通不便,语言不通,民风原始,没有熟识情况的当地人引路,根本难以成行。第二次同去的上海摄制组在未等到线人的情况下,打开设备准备拍摄,差点遭遇抢劫,幸好刘约翰派去的司机见机行事,才使众人免于一难。刘约翰前往时,也是准备好糖果小吃,送给当地人,联络友情。

当年的军营在一处山脚下,进去的路口被热带疯长的植被掩盖,越野车压过高高的杂草时,才隐约能够辨识昔日道路。曲折幽深的地下工事令人窒息,至今仍能看到当年留下的舰船、工具遗迹。

图说:1945年9月17日, 重获自由的中国战俘尽情欢呼。资料图

1945年8月15日,日本投降后,澳军解救巴新诸岛上被囚困的多国战俘,中国战俘于9月17日后获救。一张摄于1945年9月17日亚包中国战俘营门外的照片显示,重获自由的中国战俘尽情欢呼。另一张3位四行仓库孤军的合影中,战士们虽然历经磨难,眼神却依然坚毅,显露出中国军人不屈不挠的本色。中国官兵几乎参与了整个审判期间涉及虐待及屠杀中国战俘的审讯,为审判庭留下了日本战争罪犯无可抵赖的证词。

图说:在亚包获救后的孤军战士,中为朱云。粟明鲜供图

后中国官兵分两批于1946年12月21日和1947年8月2日启程回国,分别抵达上海和香港,后者乘火车到广州。谢晋元之子谢继民说,母亲凌维诚像迎接自己的孩子一样,到码头上迎接巴新归来的孤军战士,为他们安排食宿,发放慰问金,给饱尝艰辛的士兵们以贴心的温暖。

图说:粟明鲜(左)与谢晋元之子谢继民(中)、上海电视台纪实频道导演俞洁在四行仓库纪念馆谢晋元铜像前。粟明鲜供图

但粟明鲜说,种种迹象表明,这些历经磨难的抗日将士大多数没有得到很好的安置。据田际钿和李维恂及一些档案资料显示,他们中的人有些被就地遣散,有的拒绝参加内战,解甲归田,境遇好的如彭南亭被安排到警察局当了警员。

六 狂风中一片落叶

2009年8月,在搜狐网的资助下,粟明鲜来到台北,寻访巴新归来的幸存者李维恂、李焕文和卢新芳。但李焕文明确表示不愿接受访问,只想过平静的生活;卢新芳双耳重听,口音浓重,很难交流。而李维恂当年就是少校军衔,是中国战俘中少有几位校级军官之一,虽已年过90,但思路清晰,反应敏捷,十分健谈。8月6日晚,粟明鲜在上官志标之子上官百成的陪同下,抵达李维恂所在的高雄。当晚,莫拉克台风也一路南下,狂风大作,暴雨如注,一夜未停。

图说:粟明鲜(左)和上官百成(右)在高雄访问李维恂(中)。粟明鲜供图

次日上午,狂风暴雨仍无休止,但李维恂还是由儿子李权宪护送,来到酒店。老人身着正装,精神矍铄,老人紧紧握住粟明鲜的手说:“我等你们已经很久了!”短短几个字,发自肺腑,令人热泪盈眶。

在接下来的十多个小时中,老人滔滔不绝,讲述着60多年前的往事,直到深夜11点多,仍意犹未尽,如果不是大家担心老人的身体,善意地催他回去休息,老人还有许多话要说。然而,李权宪一早又联系粟,说父亲还要过来。

“我非常感动,也很庆幸及时访问了老人。”粟说。就在他访问李维恂一年多后,老人便因病离世。至今,李维恂连说了几次的一句话仍时常在粟的耳边回响,他说:“我是大时代狂风中的一片落叶。只有你们,才发现了这片落叶仍然有价值。”

一段难以遗忘的历史活在亲历者的心中,许多幸存者生前可能都在等待。2020年9月初中国抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年之际,上海广播电视台纪录片中心、融媒体中心制作出品的8集大型纪录片《亚太战争审判》播出,它是全球首部全景式聚焦二战后各同盟国对日本BC(乙丙)级战犯审判的大型纪录片。适逢反映抗战初期坚守上海四行仓库的孤军营历史的电影《八佰》上映,二者交相辉映,反响很大。

其中第四集《魂断异乡》反映的就是上述这段历史。导演俞洁在研究史料中发现这一鲜为人知的线索。在片中,摄制组前往湖北省 赤壁市,这是幸存者、孤军战士田际钿的故乡。1998年8月18日,老人便已离世。他的儿媳沈伟珍说,爸爸临走前几天,总在回忆当年在巴新的悲惨往事,想着有一天能有人记录这段历史,留个纪念。“现在他的心愿达成了,你们不是来了吗?就很好了。”沈伟珍对俞洁说。田际钿终生收藏着一枚团长谢晋元的纪念币,在巴新最苦难的岁月中,那是他最为强大的精神支柱。为了避免硬币丢失,他在上面钻了一个小孔,随时系在身上。

当俞洁去捡拾这段历史时,张荣煦先生也已去世,仅有95岁高龄的麦添强仍在人世,鲜活的记忆正在一点点断裂。

李维恂生前十分想重返巴新,去战友们的墓前祭扫,然因身体等种种原因,终未能成行。1967年,他写下陈情书,希望能够为巴新官兵立忠烈碑,以慰忠魂。终于在2009年,粟明鲜解密这段历史后,巴新殉难官兵的牌位得以摆放进台北忠烈祠。李权宪说,父亲遗愿,李家人每人都要去祭拜,他说会一直这样做下去。

图说:2009年4月15日,碧塔帕卡盟军战争公墓中的印度兵纪念碑和墓区碑铭。资料图

粟明鲜在2009年将自己的研究写成《南太平洋祭》一书,此后10年仍研究不辍。他仍有心愿尚未达成,即岛上死难的中国战俘埋骨何方?他认为最大的可能是在亚包郊外的碧塔帕卡战争公墓,有最新放出的资料显示,中国曾请澳方协助将烈士遗骨拣出送回。粟衷心希望有一天,烈士们的遗骨能够再现人间,重返故园。